はじめに

7月に入り、涼しいバスクにも本格的な夏がやってきました。こんな暑い日に、赤ワインはちょっと……と敬遠したくなる方も多いかもしれません。 でもここバスクでは、赤ワインを「冷やして」楽しむ文化があるんです。

先日も、ナバラ州ビアナでのイベント「Vinos y Patrimonio(ワインと遺産)」で、白やカバと並んで、さまざまなタイプの赤ワインがしっかり冷やされてサーブされていました。 木陰に逃げ込みたくなるような午後、その一杯が届けてくれた涼しさと心地よさは、今でも記憶に残っています。

近年では「チルド・レッド(冷やして飲む赤ワイン)」という言葉を見かけるものの、日本ではまだ「赤は常温で」「冷やすと味が落ちる」というイメージが根強いかもしれません。わたし自身も、しっかりした赤ワインを冷やすのには抵抗がありました。

でも、今回のイベントで、いろんなワインと出会ううち、もっと自由に、自分の感覚でワインを楽しめばいいんじゃないかと想ったのです。

そんなわけで今回は、バスク流、「夏に赤を冷やす」というスタイルとともに、日本のご自宅での楽しみ方をご紹介します。

ヨーロッパでは“赤を冷やす”はふつう?

ヨーロッパでは、赤ワインを「やや冷やして飲む」のは、特別なことではありません。 例えば、ボジョレー・ヌーボーで知られる、フランス・ボジョレー地方では、ガメイ種の軽やかな赤を夏に冷やして楽しむのが定番。ここバスクやお隣リオハでは、軽やかな赤チャコリや若飲みタイプの赤を、軽く冷やして提供することがあります。自宅では、暑い時期は赤ワインも冷蔵庫へ入れてキンキンに冷やして楽しむ人も多いです。

でも実は、ナバラのワインイベントで思いがけず出会ったのは、ミディアム〜フル寄りのしっかりとした赤。 ふだんなら「冷やしすぎはNGでは?」と思うタイプのワインですが、試しにひと口飲むと、まさかの心地よさ。

香りこそやや抑えられていたものの、果実のジューシーさとスッキリした余韻が、むしろ暑さの中でちょうどよく感じられたのです。 つまり、「冷やす=軽い赤だけ」という思い込みが、実は自分の中にもあったことに気づいたのです。

ナバラの真夏、石畳の街で出会った“冷やしておいしい”しっかり赤

7月上旬、ナバラ州の小さな街ビアナ(Viana)で開催されたワインイベント「Vinos y Patrimonio(ワインと遺産)」は、中世の教会跡を舞台に、ワインと音楽、歴史と食文化が交差するユニークな催し。地元の人を中心に、のんびりとした穏やかな空気が流れていました。

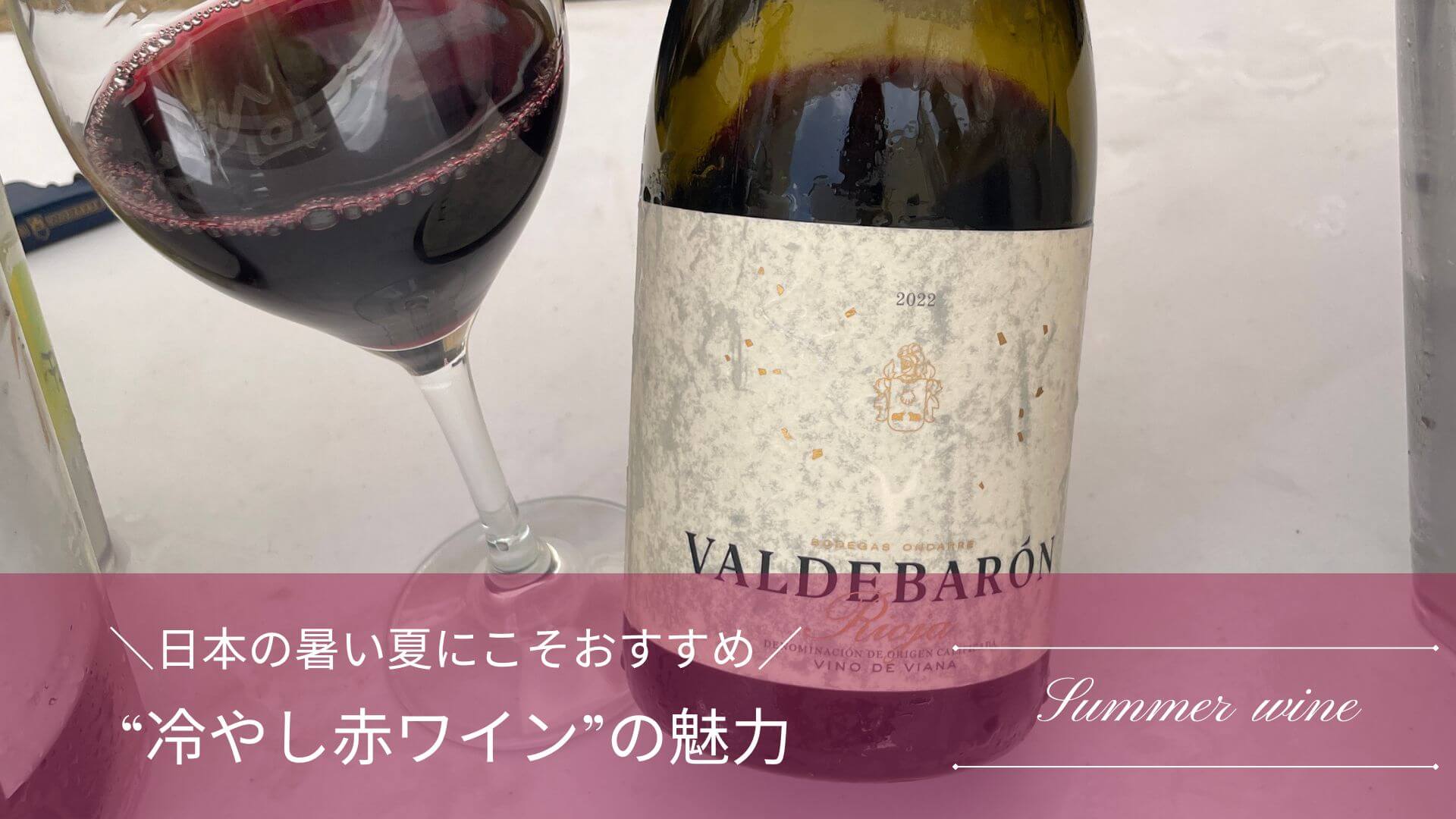

石畳に照り返す強い日差し、気温は35度を超えていたと思います。 そんな中、地元ビアナのワイナリー、Bodegas Ondarre(ボデガス・オンダレ)のブースで、たくさんのワインの中からどれを試飲するか迷っていると、

「赤ワイン好きで、こんな暑い日に飲むならこれよ!」

とおすすめされたのが、VALDEBARÓN TINTO 2022。説明によると、ミディアムからフルボディ寄りの赤ワインらしいのですが、驚いたのは次の瞬間。その赤ワインは、白や泡が冷やされていたワインクーラーから、びっしょりと濡れたエチケットとともに現れたのです。「こんなしっかりした赤ワインを冷やすの?」と、思わず目を見張ってしまいました。

内心どうなんだろう……と思いながら口に含んでみると、やはりの力強さ。しかし、冷やすことで、常温で飲むよりも、骨格が引き締まり、果実の凝縮感やボディはより軽やかに。そしてぐっと前に出た酸味が爽やかを添え、華やか、かつ軽やかな赤ワインに変貌。暑い日に飲むのにぴったりの味わいでした。

そのあと、時間とともにすこしづつ開いていく味わいを、ゆっくり食事とともに楽しむのも、この季節ならではの楽しみ方です。

グラスの中で少しずつ香りが開き、温度とともに表情を変えていくグラスには、まるでバスクの長い夏の午後を、ゆったり過ごす人々のリズムが刻まれているかのよう。冷やして楽しむ赤の奥行きを、発見した一日でした。

“冷やし赤ワイン”を日本の夏にも。気軽に楽しむヒント

バスク地方で自然に受け入れられていた「赤を冷やす」という飲み方。体験を通して実感したのは、ワインの知識や常識に縛られず、季節や気分に合わせて楽しめばいいのだということでした。

では日本の夏では、どんな赤ワインを、どう冷やせばいいのでしょう?

どんな赤ワインを選べばいい?

「軽ければOK」「重いとNG」と一概には言えませんが、最初の一歩として、以下のような特徴を持つ赤から始めてみるのがおすすめです。

- フレッシュで果実味のあるタイプ(ブドウ品種の例:ガメイ、ピノ・ノワール、若いテンプラニーリョやガルナッチャなど)

- タンニン(渋味)控えめ/酸がきれい

- ぶどう本来のフルーティーな味わいを大切にしたスタイル

ちなみに、前章で紹介したようなミディアム〜しっかりめの赤でも、温度と料理次第で違った表情を見せてくれるので、「軽い赤だけ」にとらわれず、自分が心地よく飲める味わいを見つけてみてください。

どのくらい冷やすと美味しい?

赤ワインの飲み頃温度は16℃前後が目安と言われますが、真夏にはそこからほんの少しだけ冷やしてみると、爽やかな酸が引き立ち、果実味が軽やかになって、新たな魅力が感じられることも。

正確な温度よりも、“あ、ちょっと冷たくて心地いい”くらいを目安にすればOKです。

| タイプ | 通常の適正温度 | 感覚的な目安 | 夏の楽しみ方ヒント |

|---|---|---|---|

| ライトボディ | 12〜14℃ | 触ると「ひんやり冷たい」くらい | 冷蔵庫で30分〜1時間冷やして◎。果実味が際立ち、スルスル飲める |

| ミディアムボディ | 14〜16℃ | グラスに注ぐと軽く曇る程度 | 冷蔵庫で15〜30分。重すぎず軽すぎず、冷やすと酸が際立つ |

| フルボディ | 16〜18℃ | ボトルを持つとほのかにひんやりする程度 | 冷蔵庫で15分程度だけ。冷やしすぎず香りと厚みを保つのがコツ |

どんな料理と合わせる?

冷やすことで赤ワインの酸味とキレが引き立ち、白やロゼに合わせるような軽めの料理にもよく合います。

- 赤身のうまみが光る、マグロの和風カルパッチョ風

- トマトの酸味と野菜の甘みがとけ合う、冷やしラタトゥイユ

- ワインが進む、鶏肉と生ハムの彩りサラダ仕立て

ちなみにイベント当日は、野菜のパイ包みやマヨネーズ仕立てのサラダとアンチョビのピンチョス、そして出来たてのパエリアと一緒に、冷やした赤ワインをゆったり楽しみました。

「赤ワインだから肉」と決めつけず、“温度の感覚”でペアリングを考えると新しい発見があります。

\ひと口で海と山のうまみ。バスク流のおつまみはこちら/

赤ワインを手軽に冷やすテク&器使いの知恵

ワインを冷やす方法ですが、冷蔵庫や氷水でボトルをしっかり冷やすもよし。 湿度の高い日はタンブラーで温度をキープしてもいいし、 あえてグラスでゆっくり香りが開くのを楽しむのもあり。 「ちょうどいい冷たさ」も、「温度とともに変わっていく表情」も、冷やし赤の醍醐味です。

冷却方法:簡単で現実的な手段を

| 方法 | 所要時間 | 特徴・ポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵庫で冷やす | 約30分〜1時間 | 一番手軽。軽めの赤なら30分、重めは15分ほど | 香りが閉じすぎないよう、飲む前に少し室温に戻すと◎ |

| 氷水でボトルを15分チャポン | 約15分 | 最もスピーディー。温度が均一に下がる。他の食品の匂いがうつらない | 長時間つけっぱなしだと冷えすぎ注意 |

| 保冷バッグで冷やす | 約20分〜 | ピクニックなど屋外でも実用的。氷と一緒に | 冷却速度はやや穏やか。事前に冷やしたボトルの補助に最適 |

| 冷凍庫で急冷 | 最大10分以内 | 本当の緊急時のみ有効。早く冷やせるが… | ❌ 推奨しません:冷えすぎて風味が閉じる/凍結の危険あり ⚠️ |

グラス or タンブラー?気分と目的で選ぼう

| 優先すること | 器の選び方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 温度をキープしたい/湿度が高い日 | 保冷タンブラー | 冷たさが持続し、外でも◎。ただし香りはやや閉じがち |

| 味わいの変化を楽しみたい日 | ステム付きグラス/中ぶりグラス | 手の温度で香りがゆっくり広がり、味わいの変化を堪能できる |

最後に——「冷やし赤」は、もっと自由にワインを楽しむための入口

赤ワインには「重い」「室温」「合わせるのは肉料理」などというイメージがあります。もちろん、そんな飲み方も魅力のひとつ。 けれど、今回夏の暑い日に冷やした赤ワインを飲んだとき、「もっと自由でいいんだ」と、ふっと肩の力が抜けるようでした。

冷やすことで際立つ、酸や果実味。 時間とともに、香りやボディがゆるやかに開いていく変化。 それも楽しい発見でしたが、そうした変化にこだわることもなく、 「ワインは勉強するものではなく、人と楽しく過ごすためのものだよ」 そんなふうに笑う現地の人たちと、ただ心地よくその場を楽しむ。 それだけで、十分に豊かな時間を過ごせました。

ワインと合わせる料理も、決して特別である必要はありません。 気温も気分も上がる季節に、まずはひと口——グラスを少し冷やしてみてください。 きっと、いつもの食卓に新しい風が吹くはず。

ワインはもっと自由でいい。 そんな想いとともに、バスクスタイルの一杯を。