はじめに

バスクの太陽と潮風を浴びて育ったチャコリ。

スペイン北部・バスク地方は、フランスとの国境近くに位置し、海と山に囲まれた美食の街として知られています。

その爽やかな香りと、口の中に広がる心地よい微発泡に、バスクの美しい風景や、新鮮な魚介を使ったピンチョスを片手に賑やかに語らうバルの光景が目に浮かびます。

チャコリは、バスク地方で何世紀にもわたり愛されてきた特別なワイン。近年は国内外で注目を集めていますが、日本ではまだその魅力が十分に知られていません。

「酸味が強いって本当?」「どんな料理に合うの?」

そんな疑問をお持ちのあなたに、バスク在住10数年×ワインアドバイザーの筆者がチャコリの世界をご案内。

この記事を読み終える頃には、チャコリの魅力や選び方がしっかりと分かり、ご自身の好みに合う一本を見つけられるようになります。

日本の自宅でバスクの風を感じながら特別な一杯を楽しむもよし。バスクの地元レストランで、自信を持ってチャコリを注文し、現地の文化に溶け込むのも素敵です。

さあ、このチャコリガイドを手に、あなたも特別な一杯を体験してみませんか?

\おすすめチャコリを知りたい方はこちらから/

チャコリの基本(まずはここだけ読めばOK)

- 名前:「Txakoli(チャコリ)」はバスク語。スペイン語では「Chacolí」とも。

- 特徴:低アルコール (10~12%程度)、微発泡、フレッシュで爽やか。

- 色:白が主流。ロゼや赤もあり。

- ペアリング:魚介類、ピンチョス (軽いつまみ類)

⬇︎ もっと深く知りたい方は、以下のセクションへ進んでください。

白・ロゼ・赤、それぞれのチャコリの特徴

チャコリといえば白が定番。でも、実はロゼや赤もあるってご存じでしたか? ここでは、それぞれのチャコリの個性をご紹介します。

白(主にオンダラビ・スリ種): 爽やかな青リンゴや柑橘の香り、そして口の中では微発泡とキリッとした酸味が広がります。魚介料理や和食との相性は抜群。バスクの海と風土を感じる1杯です。

ロゼ: 軽やかで飲みやすく、果実味と酸味のバランスが絶妙。現地では「Ojo de Gallo(鶏の目)」とも呼ばれ、日常的に楽しまれているスタイルです。ある生産者は「家で飲むのはもっぱらロゼ!」と話してくれました。和洋問わず、幅広い食事に自然と寄り添ってくれます。

赤(オンダラビ・ベルツァ種):赤系ベリーやハーブの香り、ほんのり冷やして飲むと一層軽やかに楽しめる1本。生産量が少なく、個性的でちょっと通なチャコリでもあります。

チャコリに合わせる食事が知りたい方はこちらへどうぞ。

現地でしか味わえないチャコリも

チャコリといえば白、軽やか、カジュアルなワイン──そんなイメージが一般的かもしれません。けれど、現地のワイナリーを訪れると、その奥深い世界に驚かされます。

日本では流通していないスパークリングや甘口タイプに出会えるのも、バスクならではの楽しみのひとつ。ある生産者のスパークリングには、泡好きの筆者もすっかり虜に。泡は“おまけ”なんかじゃない、それ自体でしっかり魅了してくれる1本です。

さらに、近年注目されているのが樽熟成チャコリ。早飲みだけではない、熟成によって引き出される深みや香りに、「チャコリというワインのポテンシャル」をひしひしと感じさせられます。

現地のイベントやワイナリーツアーでは、そんな特別なチャコリを試飲できる機会もしばしば。畑を歩き、生産者の話に耳を傾けながらグラスを傾ける――そのひとときが、チャコリというワインの魅力をよりリアルに、心に残る体験として届けてくれます。

「行くのは難しい…」という方も、現地レポートを読めば、バーチャルで旅気分が味わえますよ。

👉チャコリをもっと深く知る!現地イベント&ワイナリーレポート

バスクの自然と人が育むチャコリの背景

「チャコリは、このブドウ畑の景色そのものだよ」

あるワイナリーの生産者が語ってくれたこの言葉は、強く印象に残っています。

海風の吹きつける急斜面の畑、土着のブドウ、家族経営の小さなワイナリー…

ここでは、そんな「チャコリを育てる環境」を少しのぞいてみましょう。

⬇︎ 読み進めると、チャコリの背景にある風土や気候、生産者の想いが見えてきます。

チャコリの歴史:消滅寸前から世界へ——バスクワイン復活の物語

チャコリは、スペイン北部・バスク地方で何世紀にもわたって人々に親しまれてきたワインです。

しかしその道のりは決して平坦ではなく、時代の波に翻弄されながらも、奇跡的な復活を遂げたワインなのです。

■起源は9世紀~:農家の手作りワインとして生まれる

チャコリのルーツは、9世紀ごろのバスク地方。

ブドウ栽培はこの地の農業に根付き、小規模農家(バシェリタル)が家族や近隣のために手作りしたワインが、チャコリの始まりです。

やがてこの素朴なワインは、バル文化と結びつき、地元の暮らしに欠かせない日常の一杯として根付きました。船乗りが航海に持っていくなど、生活に深く浸透していたのです。

■ 20世紀初頭:消滅の危機

そんなチャコリにも、20世紀初頭、消滅寸前まで追い込まれた時代がありました。

主な原因は以下の3つです:

- フィロキセラ禍:19世紀後半、ヨーロッパ全土でブドウの木を枯らした害虫がバスクにも蔓延。ブドウ畑は壊滅的な被害。

- 工業化の波:都市部への移住が進み、農業人口が激減。ワイン生産は縮小の一途。

- 市場競争の激化:リオハなどの大規模ワイン産地に押され、チャコリの需要は急落。

結果、多くの畑が放棄され、チャコリは消えゆく運命にあるかと思われました。

■ 1980年代〜:再興への挑戦

転機が訪れたのは1980年代。

地元の生産者たちが「この土地の味を守りたい」と立ち上がり、品質改善とブランディングに乗り出します。

- ✅ 温度管理やステンレスタンクなど最新の醸造技術を導入

- ✅ 長らく忘れられていた地ブドウ「オンダラビ・スリ」「オンダラビ・ベルツァ」の復活

- ✅ 土地の個性を活かした新しいスタイルの追求

そして、地域の個性と品質を保証する**原産地呼称制度(D.O.)**の認定が大きな転機となりました。これは、「この地域で、伝統的な方法で作られた本物のチャコリですよ」ということ示す“特産品の証明書”のようなものです。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1989年 | ゲタリアコ・チャコリーナ(Getariako Txakolina) 認定 |

| 1994年 | ビスカイコ・チャコリーナ(Bizkaiko Txakolina) 追加 |

| 2001年 | アラバコ・チャコリーナ(Arabako Txakolina) 誕生 |

これによりチャコリは、“地元消費用の素朴なワイン”から、“国際的にも注目される高品質ワイン”へと生まれ変わったのです。

▶先に3つの産地を詳しく知りたい方はこちらから。

■ 現在は「訪れるワイン」へ

最近では、チャコリはその品質だけでなく、バスクの美食文化と共に楽しむ観光資源としても注目されています。

なかでもワイナリーの見学や試飲体験は人気で、素晴らしい景色の中で生産者の情熱を直接感じながらワインと地元の食材を楽しむことができます。訪れることで、チャコリがただのワインではなく、地域文化の一部であることを実感できます。

チャコリを育む風景:海と斜面とミネラルの畑

「チャコリは、バスクの自然そのもの」

そんなふうに語られる理由は、このワインが生まれる土地を訪ねればすぐにわかります。

チャコリは、海からの風と緑あふれる斜面、そしてミネラルをたっぷり含んだ土壌に育まれた、土地の個性そのもののようなワインです。

海からの恵み:涼しく湿潤な気候

チャコリの産地は大西洋性気候。夏は涼しく、冬は比較的穏やか。雨が多く湿度が高めです。ワイナリーの方々も「ここでのブドウ栽培はとにかく湿気との戦い」と口をそろえます。

生育期(3〜9月)の平均気温は8〜22℃、年間降水量は925〜1400mmと多めですが、畑は水はけのよい傾斜地にあるため、過湿を防ぎつつ、適度な水分を確保できています。

この気候により、ブドウは糖度が上がらず、「低アルコール・キレのある酸味・フレッシュな飲み心地」といった、チャコリ特有の味わいが生まれるのです。

土と斜面の力:ブドウの味を決めるテロワール

チャコリの畑は、太陽がよくあたる海沿いの丘陵や渓谷の急斜面に広がっています。

- 土壌は泥灰岩や砂岩などの痩せた地層が中心

- 古代の海洋生物の化石を含み、ミネラル分が豊富

- 水はけがよく、ブドウの根が深く伸び、凝縮感のある果実が育つ

この土地ならではの土壌が、チャコリに独特のミネラル感と繊細な風味をもたらします。

近年の変化:気候変動とチャコリの未来

気候変動の影響は、チャコリにもじわじわと現れ始めています。気温の上昇でブドウが熟し、味わいはより芳香になって「チャコリにはプラス」というとらえ方が多いですが、一方で、うどんこ病やボトリティス病といったブドウの病害リスクも高まり、栽培技術や畑の管理がこれまで以上に重要になっています。

伝統と自然が育むチャコリは、こうした変化にも柔軟に向き合いながら、進化を続けています。

チャコリの味を決めるブドウたち:土地に根ざした個性の結晶

チャコリの多様な味わいは、単なる製法やスタイルだけでは語れません。それを支えているのは、この土地だからこそ育つブドウたち。

オンダラビ・スリを軸に、補助品種や赤ワイン用のオンダラビ・ベルツァが織りなす多彩な表現が、チャコリというワインに奥行きを与えています。

⬇︎ もっと深く知りたい方は、以下のセクションへ進んでください。

主役は「オンダラビ・スリ」

チャコリの白ワインの多くは、**オンダラビ・スリ(Hondarrabi Zuri)**という品種から生まれます。

この品種は、バスクの涼しく湿った気候にしっかりと適応しており、小粒でぎゅっと凝縮した果実を実らせます。

その特徴は:

- レモンやライムなどの柑橘系アロマ

- ピリッと引き締まる酸味

- 瓶内熟成によって深まる複雑さ

軽やかながら骨格があり、シーフードとの相性は抜群。チャコリらしさをもっとも端的に表すブドウといえます。

補助品種が生み出す広がりと奥行き

地域やワイナリーによっては、オンダラビ・スリにほかの品種をブレンドすることで、さらなる表情を引き出しています。

代表的な補助品種には:

- オンダラビ・スリ・セラティ(プティ・コルビュ):ふくよかさとアロマをプラス

- イスキリオタ(グロ・マンサン):力強い酸味とボリューム感を補う

- プティ・マンサン、リースリング、シャルドネなど:香りや複雑さを強化

これらの品種をブレンドすることで、地域ごとのスタイルや造り手の個性を際立たせます。

「オンダラビ・ベルツァ」と赤チャコリの復活

チャコリといえば白が主流ですが、近年、赤やロゼのチャコリにも注目が集まっています。その中心にあるのが、黒ブドウのオンダラビ・ベルツァ(Hondarrabi Beltza)。

- 軽やかでフレッシュな酸味

- ピリッとしたスパイス感とハーブのようなニュアンス

この品種はかつて広く栽培されていましたが、白チャコリの台頭とともに減少。現在では全体のわずか2%の生産量ですが、その希少性と独特な味わいから再評価が進んでいます。

このように、チャコリの個性はオンダラビ・スリを軸に、多彩なブドウたちのバランスの上に成り立っています。

ブドウの仕立て方:伝統と革新が共存するチャコリの畑

チャコリは涼しく湿気が多い土地で生まれるので、健康なブドウを育てるためにさまざまな工夫が必要です。特に仕立て方は重要で、昔ながらの**棚仕立て(エンパラード)と、現在主流になりつつある垣根仕立て(エスパルデラ)**という2つの仕立て方の違いは、ワインの味わいに個性をもたらします。

⬇︎ もっと深く知りたい方は、以下のセクションへ進んでください。

棚仕立て(エンパラード):伝統が守るチャコリの原風景

長年バスク地方のブドウ畑で用いられてきたのが、**エンパラード(emparrado)**と呼ばれる棚仕立てです。

この方法では、棚のような構造でブドウを1.5〜2メートルの高さに吊るして栽培します。

特徴:

- 地面から離すことで湿気や病気を防ぐ

- 房が直射日光を避けることで酸味がしっかり残る

- 収穫量は多いが、作業はすべて手作業で労力がかかる

このスタイルは、ブドウの房が日陰になるため、酸味をキープしやすく、昔ながらのフレッシュなチャコリには欠かせない仕立て方です。

垣根仕立て(エスパルデラ):現代の品質志向に応える栽培法

近年増えているのが、**エスパルデラ(espaldera)**と呼ばれる垣根仕立て。こちらは、ワインの品質をより高める目的で取り入れられた方式です。

特徴:

- ブドウの木を垂直に仕立て、日光を均等に浴びせる

- 房の数が制限され、果粒が小さく凝縮感のある味わいに

- 作業効率が高く、一部機械化も可能

酸味を保ちつつ、香りや構造のしっかりしたワインを目指すワイナリーに選ばれることが多く、新世代チャコリの品質を支える手法として定着しつつあります。

小さな畑から生まれる、多様なチャコリの表現

棚仕立てと垣根仕立て。それぞれに歴史と目的があり、畑の立地や造り手の哲学に合わせて、適切な仕立て方を選んだり、二つの仕立て方を組みあわせることもあります。

この2つの仕立て方が共存することで、チャコリには多彩な表情と土地の個性が生まれているのです。チャコリを飲むときは、その背後にある畑の風景や農家の選択にも思いを馳せてみてください。

生産者たちの情熱:チャコリを紡ぐ小さな手と大きな志

チャコリは、広大な畑を機械が管理するような大量生産のワインではありません。その多くは、家族経営の小さなワイナリーから生まれます。

かつては農家が自家用に造っていたワイン。今では世界に知られるようになったチャコリですが、その原点は、代々守られてきた斜面の畑と手仕事に根ざした日常にあります。

「先に道を切り開いてくれた家族がいたから、今こうして大好きなチャコリに関われているんです。」

ある作り手が語ったこの言葉は、チャコリ生産者たちの歩みをよく物語っています。チャコリづくりは、彼らにとって単なる仕事ではなく、世代を超えて受け継がれてきた家族の物語そのものなのです。

手作業が支える、小さな畑の大きな仕事

チャコリの畑は平均して3ヘクタールほどと小さく、傾斜のある土地も多いため、剪定・摘房・収穫まで、ほとんどを手作業でこなす必要があります。体力も経験も問われる作業ですが、この手仕事がチャコリの味を支えているのです。

実際にワイナリーを訪れた際、ある生産者はこう話してくれました。

「畑仕事は剪定に集中していて、醸造所では仕込みに専念するんだ。」

その言葉からは、剪定の大変さや、棚仕立てのブドウの下で、腰をかがめながら丁寧に収穫する現場の空気が、ひしひしと伝わってきました。

持続可能性と品質を見据えて──次世代のチャコリへ

最近のチャコリづくりは、昔ながらのやり方を大切にしながらも、環境へのやさしさや、品質アップにもきちんと向き合っています。

たとえば──

- 畑には草を残して土を守り、農薬の使用は極力カット

- 酵母は自然のものを使い、酸化防止剤も最小限

- 醸造所では太陽光パネルを導入し、エネルギーを自給

- ボボトルやパッケージにも、リサイクル可能な素材を活用

さらに、バスク地方にある3つのD.O.(原産地呼称)同士の連携も広がっていて、チャコリの新スタイルの開発や、新しい栽培のアイデアなど、未来を見すえた取り組みが少しずつ形になってきています。

チャコリを「いいワイン」にするだけでなく、「いい未来」にもつなげようとする。そんな生産者たちの姿勢が、この土地のワインにあらわれているのです。

⬇︎ 次は、チャコリの味わいの違いを探る旅へ。「泡がないチャコリ」も登場します!

チャコリの個性を守る、3つの原産地呼称(D.O.)

今でこそ世界的にその名を聞くようになったチャコリですが、一時は消滅の危機にありました。1980年代以降、そんなチャコリが復活し、今のように注目されるワインになった背景には、**3つの原産地呼称(D.O.)**の存在があります。

それぞれのD.O.には、気候や土壌、文化も異なり、チャコリというワインに多彩な個性を与えています。

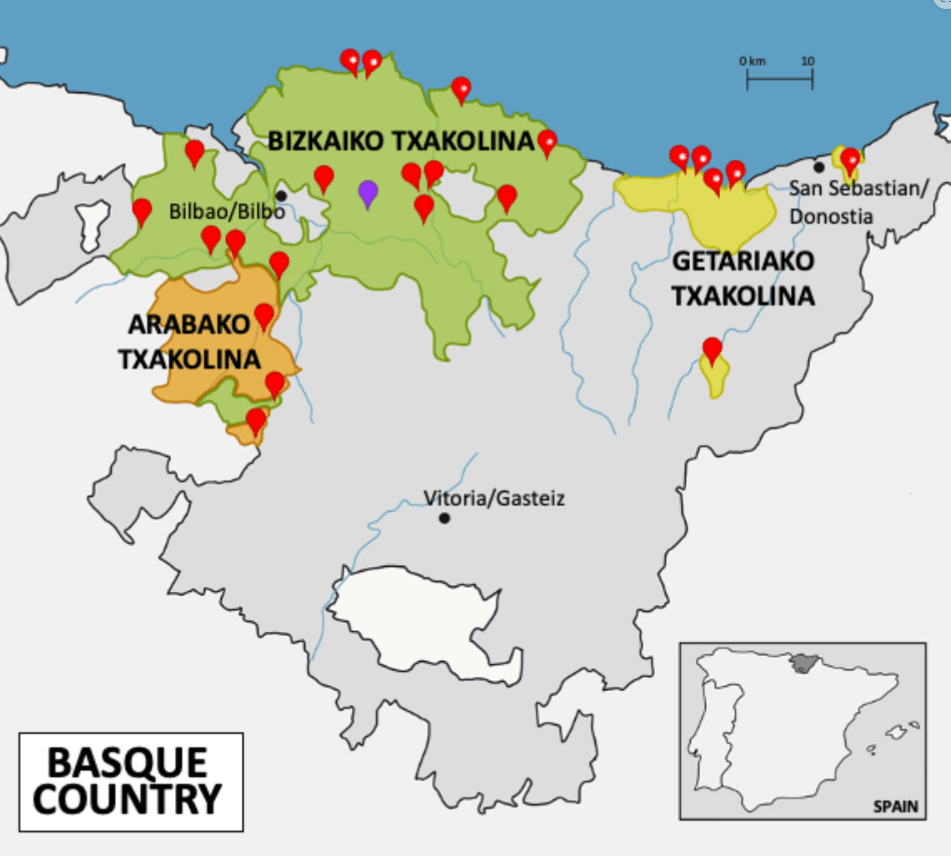

地図と比較表(D.O.3地域の基本データ)

地図と比較表を通して、チャコリの各産地の規模や位置関係、地理的な特徴(海沿いか内陸かなど)をひと目で確認できます。

| 原産地呼称(D.O.) | 地域の特徴 | 畑面積 | ワイナリー数 | 主なスタイル |

|---|---|---|---|---|

| ゲタリアコ・チャコリーナ(Getariako Txakolina) | 海沿い・湿潤・棚仕立てが主流 | 約464ha | 約35軒 | 微発泡・爽やか・ライト |

| ビスカイコ・チャコリーナ(Bizkaiko Txakolina) | 海沿いと内陸・標高あり・多様な仕立て | 約445ha | 約35軒 | 複雑・ややボディ感あり |

| アラバコ・チャコリーナ(Arabako Txakolina) | 内陸部・乾燥・少数精鋭 | 約94ha | 約7軒 | 熟成向き・コクがありスパイシー |

※数値はおおよその目安(執筆時点)

⬇︎ もっと深く知りたい方は、以下のセクションへ進んでください。

1. ゲタリアコ・チャコリーナ(Getariako Txakolina)

海風香る、王道チャコリ

📍 場所:バスク州ギプスコア県(ゲタリア、サラウツ、アイアなど海沿い)

🍇 畑面積:約464ha|ワイナリー:約35軒

1989年に最初に認定されたD.O.で、チャコリ復興の先頭を切った地域です。眼下に広がるのは大西洋、後ろには森や山が連なり、雨と霧が多いこの土地ならではの工夫として、**昔ながらの「棚仕立て」**が今も多く使われています。

ゲタリアコ・チャコリーナの公式ページにもある通り、「低アルコール&フレッシュな酸味」がゲタリアコ・チャコリの魅力。青リンゴが香るシュワっと爽やかな1本は、まさに食前酒にぴったりの1本です。

光がふりそそぐテラス席で、魚介類のピンチョスをつまみながらゲタリアコ・チャコリーナのグラスをかたむければ、バスク感満載です。

2. ビスカイコ・チャコリーナ(Bizkaiko Txakolina)

果実味と深みを備えた、進化系チャコリ

📍 場所:ビスカヤ県(ビルバオ周辺、内陸〜山あい)

🍇 畑面積:約445ha|ワイナリー:約35軒

雨が多く冷涼な気候。標高の高い畑が多く、果実はゆっくりと成熟します。

ビスカイコ・チャコリーナはほどよい酸味と果実の厚みがあります。醸造法の違いから、ゲタリアコ・チャコリーナとは異なり、泡のないチャコリが多いです。

シュール・リー(澱と共に熟成)や樽熟成など、伝統だけにとらわれない造りも盛んで、ワイン愛好家も楽しめる奥行きのある一本に出会える場所です。

またビスカイアでは、食だけではなく音楽やアートとコラボしたチャコリイベントも盛りだくさん!気になる方はビスカイコ・チャコリーナ公式ページ (スペイン語)をチェック。

3. アラバコ・チャコリーナ(Arabako Txakolina)

熟成を楽しむ、大地のチャコリ

📍 場所:アラバ県(内陸部のアイアラ、アムリオなど)

🍇 畑面積:約94ha|ワイナリー:わずか7軒

もっとも新しく(2001年認定)、もっとも小規模なD.O.。けれど、その存在感は侮れません。他の2産地よりも内陸に位置し、標高400m以下のなだらかな内陸地にある畑では、暖かでやや乾燥した気候のため、より熟したブドウが育ちます。

アラバコ・チャコリーナはよりボディのある熟成向きのスタイルが特徴です。なかにはスパイスやナッツのような熟成香がある場合も。食中酒としても満足感のある味わいです。

アラバコ・チャコリーナ公式サイトによると、この地域では4世紀からの長いチャコリ栽培の歴史があります。年間生産量は限られていて、その希少性も魅力のひとつとなっています。

D.O.を知ると、チャコリの奥深さが見えてくる

一口にチャコリといっても、気候、土壌、栽培法、そして人の手が織りなす、土地ごとの“顔”があります。

ワインショップやレストランで見かけたとき、どのD.O.かをチェックするだけでも、ぐっと楽しみが広がりますよ。

チャコリを自宅で楽しもう:日本での楽しみ方ガイド

ここまでチャコリを巡る長い旅におつきあいいただき、ありがとうございました。

バスク生まれの軽やかで酸味のきいた白ワイン、チャコリ。この旅のしめくくりに、ここではチャコリを自宅で美味しく楽しむヒントをお伝えします。

最近では、オンラインショップなどで高品質なチャコリの多くが日本で手にはいります。お気に入りの1本を見つけたら、ぜひご自宅で味わってみてください。

そうは言っても…

「ワインをいつもの食事に合わせるのって難しそう」

そう思う方もいるかもしれません。

でも心配いりません!実は、チャコリは普段わたしたちが口にする料理と相性抜群。**かざらないシンプルな味わいのチャコリは、素材を生かした和食にぴったり**なのです。

ワイナリー訪問でも、「寿司と天ぷらとのペアリングはぜひ試して!」とおすすめされていました。

⬇︎次のセクションで、具体例を見てみましょう!

チャコリと食事の合わせ方:絶妙なペアリング

チャコリの魅力は、そのキリっとした酸味と爽やかな飲み口。ワインだけでも楽しめますが、なんといっても、その本領は食事と合わせることで発揮されます。

合わせられる料理の幅はとても広く、現地でも、ピンチョスからレストランでの食事まで、さまざまなシーンで活躍しています。

シンプルな魚介料理と

バスクの海辺で生まれたチャコリは、新鮮な魚介との相性が抜群。 エビのボイル、タコのガリシア風、イカのフリットなど、塩気や旨味のある料理と合わせると、チャコリの酸が味を引き立ててくれます。

ピンチョスや軽めのおつまみ

生ハム、オリーブやアンチョビ、チーズプレートなどとも好相性。 一口サイズのつまみを並べて、チャコリを片手に楽めば、まるで現地のバルにいるような気分に。

揚げ物や肉類にも

意外かもしれませんが、脂のある料理とも好相性。 コロッケ、ソーセージ、肉類などと合わせると、油をさっぱり流してくれる酸味と微発泡が、食欲をさらに後押ししてくれます。

和食とのマリアージュ

チャコリの持つ爽やかな酸味と塩味、そしてミネラル感は、実は出汁の効いた和食とも相性抜群です。普段の食卓にのぼるものだと、例えば次のようなメニュー。

- 刺身や寿司:白身魚や貝類の繊細な旨味を、チャコリの酸とミネラルが引き立てます。

- 焼き魚:塩焼きのようなシンプルな魚料理に合わせると、酸味で味わいがぐっと締まります。

- 魚や貝のお吸い物:出汁のうまみとチャコリの酸味が絶妙にマッチ。

- 天ぷら:チャコリの繊細な泡が衣のサクサク感を引き立て、口の中をリフレッシュしてくれます。

- 豚しゃぶ・鶏の塩焼きなどの肉料理:酸味が脂をさっぱりと流し、最後まで飽きさせません。

酸味のあるワインはよくレモンに例えられます。チャコリの酸味も、料理にレモンをひと絞りしたような味わいを添えてくれます。

だから、**「ここにレモンをかけたら美味しそう」**と思う料理に、チャコリと合わせてみてください。

チャコリをもっと美味しく楽しむ3つのコツ

- しっかり冷やして楽しむ

チャコリは、そのフレッシュさと爽やかな酸味が魅力。特にゲタリア産のような軽やかなタイプは、6~10℃にしっかり冷やして飲むのがおすすめ。一方、ビスカイア産やアラバ産など、果実味やコクのあるタイプは、少し温度が上がっても豊かな風味が引き立ちます。 - チャコリの産地に注目して選ぶ

軽快なゲタリア産、果実味あるビスカヤ産、熟成も楽しめるアラバ産――それぞれ個性が異なります。

🧭関連記事はこちら→ チャコリの3つの生産地の違いとは - 「エスカンシアール」を試してみる

「エスカンシアール」と呼ばれる方法で、バスクシードルの注ぎ方と同様です。バスク流に高い位置から注ぐことで、ワインに空気を含ませて香りを開かせ、酸味をまろやかにします。

実はそうとも限りません。 微発泡で早飲みタイプのチャコリには効果的ですが、泡のないスティルタイプや上級チャコリでは、かえって繊細な香りや味わいを損なってしまうことも。 そんなときは、静かに注いで、ワイン本来の魅力をじっくり楽しんでみてください。

「日本で買えるチャコリ」、迷ったらこちらから

チャコリは日本でもネットで手軽に購入可能。

でも種類が多くて選べない…という方のために、楽天で買える【おすすめ厳選チャコリ】のランキング記事をご用意しました。

実際に現地で試飲したものから選んでいるので、自信をもっておすすめできます。

気になる方はぜひチェックしてみてください。

さあ、お気に入りの一本と、お気に入りの料理で。

自宅でバスクの風を感じながら、乾杯!

▼さらにチャコリの奥深い世界をのぞいてみたい人は、こちらから。