はじめに:バスクの一杯からはじまる、食と文化の旅

リンゴから生まれた爽やかな発泡酒「シードル」は、世界中で親しまれている人気のお酒。 シュワっとした泡とやさしい甘さが魅力ですが、ここバスク地方の「バスクシードル」は、そのイメージをいい意味で裏切ってくれます。

フレッシュな酸味とキリッとしたドライさ。 甘くないのにどこか華やかで、微発泡の軽やかさが心地いい。和食や魚介料理とも相性抜群で、 シードル=甘口というイメージを覆す、食中酒としても優れた1本です。

また、現地のシードル醸造所では、春の新酒解禁にあわせて 「Txotx!(チョッチ)」の掛け声とともに、巨大な樽から直接注いで楽しむスタイルが定番。食事と一緒にわいわい楽しむ、そんな文化もバスクシードルの大きな魅力です。

本記事では、ワインのプロ×10年以上のバスク在住の筆者が、バスクシードルの魅力を徹底解説!

- 味わいの特徴

- シードルの選び方

- 和食とのマリアージュ

- 知っておきたい文化的背景

など、バスクシードルを深く楽しむためのヒントをご紹介していきます。

「ただのリンゴのお酒」ではない、バスクシードルの奥深さを一緒に探っていきましょう。

まずはここから:バスクシードルの3つの魅力

バスク地方で親しまれているシードルは、スペイン語で「シードラ(Sidra)」、そしてバスク語では「サガルド(Sagardo)」と呼ばれています。「サガル」はバスク語でリンゴ、「アルド」はワインを意味し、その名の通り“リンゴのワイン”として、何世紀にもわたって食文化の中に根づいてきました。

■ 味わい:キレのある酸味とドライな口当たり

バスクシードルは、よくある「甘くて飲みやすいシードル」とはちょっと違います。砂糖を加えず、リンゴの果汁だけを発酵させて作るので、味はスッキリ辛口。飲んだ瞬間に広がる酸味と、後味のキレのよさが特徴です。

「甘いお酒はちょっと苦手…」という方にもおすすめで、白ワインのように食事と一緒に楽しむお酒として人気があります。

- アルコール度数はおおよそ5〜6%

- 甘さ控えめで、りんご本来の酸味や渋みが際立つ

- 微発泡(自然発酵による軽い泡立ち)

現地で大人数で食事をするときは、「迷ったらシードル!」が定番。どんな料理にも合う万能さで、特に魚介や和食との相性は抜群です。

■ 和食との相性:旨味を引き立てる絶妙な酸味

実はバスクシードルは、和食との相性が非常に良いお酒です。理由はその爽やかな酸味と、口内をリセットするドライな後味。たとえば、

- 寿司・刺身: 醤油や魚介の旨味を活かしつつ、後味をすっきりさせる

- 天ぷら: 油を流してくれる酸味と泡立ちがベストマッチ

- 煮物・出汁料理: 出汁の繊細な香りを壊さず、調和する

まるで白ワインと日本酒のいいとこ取りをしたような存在で、日々の食卓での選択肢が広がります。

■製法:リンゴだけで作る、シンプルで自然なお酒

バスクシードルは、食用とは異なるシードル用のリンゴを何種類も混ぜて作ります。砂糖や添加物は使わず、リンゴの果汁だけを自然に発酵させる昔ながらの方法です。

そのため、少し濁っていたり、沈殿物があることもありますが、それも自然な証拠。リンゴ本来の風味がしっかり感じられる、素朴で奥深い味わいです。

■ 初めての1本にぴったり:「サピアイン シードラ・ナトゥラル プレミアム」

バスクシードルが初めてなら、**「サピアイン シードラ・ナトゥラル プレミアム」**がおすすめ。

「プレミアム」の名前がつくのは、バスクシードル最高品質の証。酸味がやさしく、ほんのりフルーティで飲みやすい1本です。冷やしてグラスで気軽に楽しめて、和食との相性も◎。

もっと知りたい人へ:バスク、フランス、アストゥリアス|三つの土地の味比べ

「シードル」とひと口に言っても、地域ごとに原料、製法、味わい、提供スタイルが大きく異なります。特にバスク、フランス、北スペインのアストゥリアスのシードルがよく知られており、それぞれ特徴があります。ここでは、それらの違いを詳しく見ていきましょう!

| 地域 | バスク | フランス(ブルターニュ & ノルマンディー) | アストゥリアス(スペイン) |

| 原料 | バスク固有品種のリンゴ (酸味・渋みが強いが、やや甘味あり) | 甘みと酸味のバランスが取れた品種 | 酸味が強く渋みのある品種 |

| 発酵方法 | 天然酵母で自然発酵(無濾過・無添加) 樽で熟成 | 低温発酵、濾過あり(甘口・辛口あり) | 天然酵母で自然発酵 |

| 味わい | ドライでより酸味が強い、微発泡 | 甘みがありフルーティー、炭酸が強め | 酸味が強く複雑な味わい、微発泡 |

| アルコール度数 | 5-6% | 3-5% | 5-7% |

| 提供方法 | 樽出し (チョッチ/txotx) 、またはボトルで高い位置から注ぐ | ボトル提供、グラスに静かに注ぐ | Escanciado(エスカンシアード:高い位置から注ぐ) |

| ペアリング | 羊乳のチーズ、魚介類、Tボーンステーキ | そば粉のガレット、カマンベールチーズ、アップルパイ | カチョポ(アストゥリアス風カツレツ)、チョリソ、魚介類 |

※スペインには砂糖を添加した甘口シードル「ガシフィカーダ」もありますが、ここでは伝統製法の「ナトゥラル」と呼ばれるシードルに絞って紹介しています。

バスクだけの味わい、4つの理由

バスクのシードルは、フランスやアストゥリアス産とはひと味違う、ワイルドでナチュラルな味わいが魅力です。

✅ 甘くない、しっかり辛口

ほとんどがドライタイプで、酸味とほのかな渋みが特徴。甘いシードルとはまったく違う飲みごたえで、ナチュラルワインやサワービール好きにおすすめ。

✅ 控えめな微発泡

フランスのような強炭酸ではなく、自然な口当たりのやさしい泡。発泡感が苦手な人にも◎。

✅ 「Txotx!」の樽出し体験

シーズン中(1〜4月)、サイダーハウスで樽から直接注いで飲む伝統スタイルが楽しめます。まるで新酒イベントのような特別な体験です。

✅ 食事と楽しむ文化

バスクでは、肉や魚などの料理と一緒に楽しむのが定番。とくに牛ステーキ(チュレタ)との相性は抜群です。

どのシードルを選ぶべき?

✔ フルーティーで飲みやすいシードルが好きなら? → フランスのシードル

✔ 酸味が強く、ナチュラルな味わいを楽しみたいなら? → バスクのシードル

✔ 力強い酸味と渋みが好きなら? → アストゥリアスのシードル

どのシードルも個性が異なるので、飲み比べてお気に入りを見つけるのも楽しいですよ!

バスクシードルの歴史と文化:時を超えた伝統

バスクシードルの背景には、海洋民族としての誇りと、農村でのシードル作りの伝統があります。起源からサイダーハウスの誕生まで、時代を超えて受け継がれてきたシードルの物語をひもといていきましょう。

起源と伝統

バスク地方では千年以上前からリンゴが栽培されてきました。中世には、シードルは農村で自家用につくられていて、次第にリンゴ園の保護や商業規制が進められました。特にギプスコア県やビスカヤ県、ナバラ北部の農村で造られ、生活に深く根付いていました。

航海とシードル

16〜17世紀、バスクの漁師たちはタラやクジラを求めて北大西洋へ。壊血病予防のため、ビタミンC豊富なシードルを1人あたり1日2〜3リットルも飲んでいたとか。その後ワインの流入や漁業の衰退により、シードル生産は徐々に影をひそめました。

そして現代へ、産業の復活

1980年代以降、栽培支援や技術改良が進み、伝統製法と現代技術を組み合わせた新たなシードル造りが再び活気を取り戻します。今では地域の重要な文化産業のひとつに。

サイダーハウス文化のはじまり

昔は農家が自家製シードルを作り、友人や近隣の人々を招いてテイスティング会を開いていました。訪問者は各農家を巡り、お気に入りのシードルを購入。持ち寄った食べ物とともに出来立てのシードルを楽しむ文化が生まれ、現在のサイダーハウス(シードレリア/サガルドテギ)のスタイルへと発展しました。

現在でも、バスクのサイダーハウスでは「Txotx!」の掛け声とともに、樽から直接注いで飲む伝統が続いています。

シードルは単なるお酒ではなく、バスクの歴史・文化と深く結びついた存在なのです。

シードルができるまで:自然の力と職人技

バスクシードルの爽やかで複雑な味わいは、特別なリンゴと伝統的な製法から生まれます。

※作業工程の写真はすべてPetritegi醸造所の公式サイトより使用しています。

醸造専用のリンゴが生み出す絶妙なバランス

使われるのは、食用ではなく醸造用のリンゴ。甘み・酸味・渋みのバランスが絶妙で、発酵によってバスクシードル特融の味わいに。

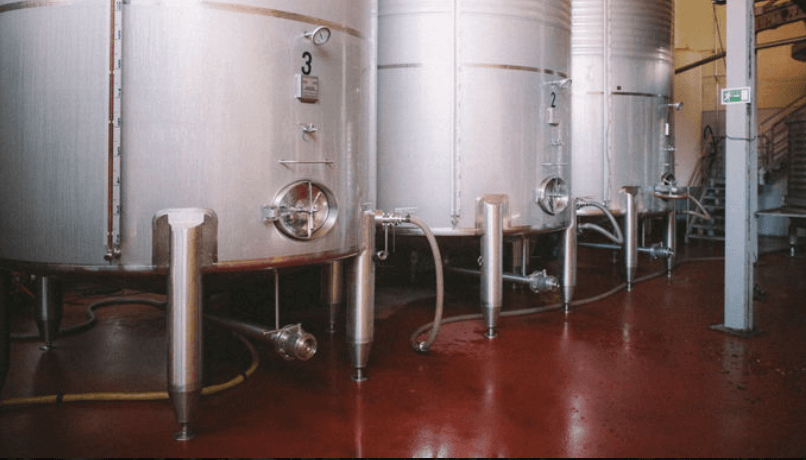

伝統的な醸造プロセス

ワインもシードルも、果物の糖分を発酵させて作られる醸造酒。その製造工程も似ています。

1️⃣ 収穫と選別(9〜10月)

秋にリンゴを収穫し、傷や熟度を見て選別。

2️⃣ 圧搾と自然発酵

洗って砕き、搾った果汁を天然酵母だけで発酵。濾過・無加糖・酸化防止剤なしという、ナチュラルな製法。このとき生まれる微炭酸が、バスクシードルにほんのりとした泡立ちを与えます。

3️⃣ 熟成と瓶詰め(数ヶ月〜1年以上)

数ヶ月〜1年以上じっくり熟成。そのままサイダーハウスで樽出しされるものもあれば、ボトル詰めされて出荷されるものも。

バスクシードルの魅力は、人工的な処理を極力避け、自然発酵など自然本来の力を活かして造られることにあります。素材(リンゴ)と伝統製法の両方にこだわるからこそ、他にはないキリッとした味わいが生まれるのです。

バスクシードルをもっと楽しむために:選び方、注ぎ方、和食とのペアリングまで

店頭でどれを選べばいいの?飲むときの温度や注ぎ方は?そんな疑問に応える、プロの視点を取り入れた「選び方&楽しみ方ガイド」です。自宅で楽しんでみたい方は、和食とのペアリング提案も必見!

バスクシードルの“本物”を見分ける認証制度:D.O.エウスカル・サガルドア

バスクシードルは、添加物に頼らず自然な製法でつくられるからこそ、使うリンゴやつくり手の技術がとても大切。そこで、2017年に誕生したのが品質を保証する認証制度、

**「D.O.エウスカル・サガルドア(Euskal Sagardoa)」**です。

このラベルがついているシードルは、すべてバスク産のリンゴのみを使用し、厳しい審査をクリアした本格派。さらに中でも特に品質が優れたものには「金キャップ」がつけられ、プレミアムシードルとして認定されます。

バスクシードルには、「赤キャップ」「金キャップ」のほかに、**「黒キャップ(ゴレナク)」**というラベルがついているものもあります。

この黒キャップのシードルも、一定の品質基準を満たしている品質の証。しかしバスク産以外のリンゴも使用しているため、よりバスクらしい味わいを楽しんでみたい方は赤キャップや金キャップのシードルを選ぶのがおすすめです。

シンプルに見えて、じつは選ばれし一本。バスクシードル選びに迷ったら、このラベルを目印にすると間違いありません。

温度と注ぎ方

✅ グラス選び

口が広く、薄いガラスのグラスを選ぶと香りをより楽しめます。

✅ ボトルを逆さまにしてシェイク

シードルは無濾過のため、底に沈殿物がたまりがち。飲む前に上下に振って均一に。

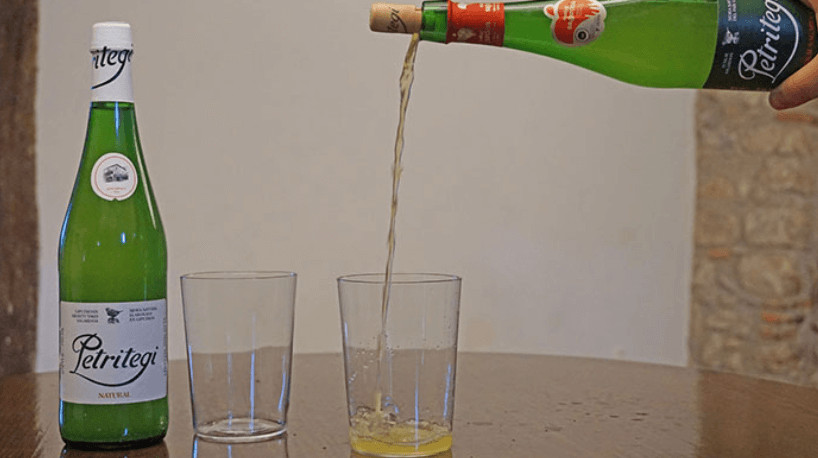

✅ 高い位置から注ぐ(エスカンシアール)

ボトルを少し高めに持ち上げ、グラスの側面に当てるように注ぐことで香りが立ちます。以下の動画を参考にしてみてください。

✅ 開栓後はすぐに楽しむ

炭酸が抜けないよう、開けたらすぐに飲むのがベスト!

✅ 飲み頃温度は10〜13℃

冷やしすぎると風味を感じにくくなるので注意!

和食との至福のマリアージュ:爽やかな酸味が引き立てる和の味わい

無添加・無濾過で造られるバスクシードルは、素材の風味を引き立てる和食と好相性。どんな献立でも気軽に合わせられるのが魅力ですが、特に相性が良い料理をいくつかご紹介します。

| 🍣 料理 | 🌟 相性のポイント |

|---|---|

| 寿司(とくに白身魚・貝類) | ほんのりした酸味が魚の旨味を引き立て、後味がさっぱり。 |

| 天ぷら | 炭酸の泡が衣のサクサク感を引き立て、さらに油っこさをリセットしてくれる。 |

| 焼き鳥 | たれや塩のコクと調和し、シードルの優しい甘みがふわりと広がる。 |

| 煮物 | 出汁と調和するまろやかな酸味と穏やかな果実味。 |

| 焼き魚 | 香ばしさとシードルの酸味が重なり、味わいに立体感が生まれる。 |

いつもの食事も、バスクのシードルとともに味わえば、特別なものになりますよ。

日本で手に入るバスクシードル、まずはこの2本から

本場バスクでは多彩なシードルがありますが、日本で手に入る銘柄は限られています。今回はその中から、特に飲みやすく、和食にも合いやすい2本をご紹介します。まずはこの2本で、バスクの爽やかな酸味や自然な果実味を体験してみてください。

サピアイン シードラ・ナトゥラル プレミアム

品質にこだわる、バスクのプレミアムシードル

バスク地方の老舗醸造所「Zapiain(サピアイン)」が手がけるこのシードルは、厳しい基準を満たしたロットだけに与えられる“プレミアム”の金キャップがついた本格派。自然に生まれる微発泡と、リンゴのフレッシュな香りが心地よく広がり、口当たりはドライでキレのある味わい。

和食との相性も良く、特に焼き魚や天ぷらなど、素材の風味を活かす料理にぴったりです。

ベレシアルトゥア シードラ・ナトゥラル

はじめてのバスクシードルに

Bereziartua(ベレシアルトゥア)シードルは、バスクシードルの聖地、アスティガラガで造られるナチュラル・シードル。 地元産のリンゴを使用し、天然酵母による自然発酵で仕上げられたその味わいは、フレッシュでドライ、ほんのりビターな余韻が特徴です。

麦わら色の液体から立ちのぼる香りは、どこか潮風を思わせるような爽やかさ。和食との相性も抜群で、白身魚や天ぷらなど、繊細な料理に寄り添ってくれます。

まとめ:伝統と革新が息づく、バスクシードルの今

バスクシードルは、ローマ時代の記録にも残るほど、深い歴史をもつお酒。 長く受け継がれてきた造り方を大切にしながら、近年は新たな進化も見せています。

- ✅ オーガニック認証の広がり 自然と向き合った、安心できる味わいへ。

- ✅ 熟成スタイルの多様化 栗樽・オーク樽・ステンレス…素材が変われば風味も変わる。

- ✅ 単一品種のシードル リンゴの個性を表現する、こだわり派も登場中。

こうして日々進化するバスクシードルですが、時代を通して受け継がれるナチュラルな酸味と奥行きのある風味は、料理との相性もバッチリ。 和食はもちろん、現地流に羊乳チーズやナッツと合わせるのもおすすめです。

奥深い味わいを持ちながらも、気軽に楽しめるバスクシードル。伝統と革新が生み出すこの特別な一杯を、ぜひ食卓に迎えてみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4952ebfb.f67b7c71.4952ebfc.56675231/?me_id=1261122&item_id=11132076&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F183%2F8420504700183.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)